更年期になると突然くる「ホットフラッシュ」に驚いた経験はありませんか?フェミニンなファッションや心地よい毎日を大切にしたい女性にとって、ほてりやのぼせは小さなストレスにとどまらず、日常の楽しみの邪魔にもなりがちですよね。

【この記事のポイント】

- 更年期のホット フラッシュが起こるしくみや自律神経との関係を丁寧に解説

- 服装や習慣、食べ物など、日常でできるホット フラッシュ対策をわかりやすく提案

- 漢方や婦人科でのケアなどのホットフラッシュ対策も紹介

体のしくみを知って更年期のホットフラッシュを対策

更年期にホットフラッシュが起こるのはなぜ?

「急に顔が熱くなって汗が噴き出す」「何もしていないのにのぼせたような感覚がある」。これは更年期に多くの女性が経験するホットフラッシュの代表的な症状です。では、なぜこのような現象が起こるのでしょうか?

更年期は、卵巣機能の低下により女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌が急激に減少する時期です。エストロゲンには体温を一定に保つ働きがあり、それが急に減ることで、脳の視床下部が混乱し、体温調節に誤作動が起きてしまうのです。その結果、特に熱くもないのに汗をかいたり、体が火照ったりするようになります。

また、ストレスや生活習慣の乱れもこの症状を悪化させる原因になると言われています。ですので、ただ「年齢のせい」と諦めるのではなく、自分の体の変化を丁寧に観察し、対策を立てていくことが大切です。

▶更年期の悩みについては厚生労働省のヘルスケアラボも参考にしてください。

POINT

ホットフラッシュはホルモンバランスの急変により起こる「体の混乱サイン」。焦らず、自分に合った対策を探すことが大切です。

自律神経と体温調整の関係

更年期のホットフラッシュは「自律神経の乱れ」と深く関係しています。自律神経は、体温調節や血流、発汗などを無意識にコントロールしている神経系で、ちょっとしたストレスや睡眠不足、ホルモンバランスの変化によって簡単に乱れてしまいます。

更年期にエストロゲンが減少すると、体温調節を司る視床下部の働きが不安定になります。すると、気温や運動とは無関係に「暑い!」と感じたり、汗を大量にかいたりする症状が出てしまうのです。

さらに、自律神経が乱れると睡眠の質も低下し、日中の倦怠感やイライラの原因にも。これがまたホットフラッシュを悪化させる…という悪循環に陥りがちです。

POINT

自律神経を整えるには、規則正しい生活、質の良い睡眠、リラックス習慣がカギ。ストレスのコントロールがホットフラッシュ軽減の近道です。

▶手汗と足汗を止める方法の完全ガイド|原因と対策をタイプ別に解説 の記事はコチラ

いつから始まりどのくらい続くのか

ホットフラッシュは、閉経前後の5年間、つまり平均すると45歳~55歳頃に多く見られます。ただし、始まる時期や症状の強さ・持続期間には個人差が大きく、「閉経前から軽く始まり、数年で落ち着いた」という人もいれば、「閉経後に急に強くなって数年続いた」という方も。

一般的には数ヶ月~5年程度でおさまることが多いですが、中には10年以上続くケースもあります。そのため、「いつまで続くのか」と悩むよりも、「今日できることに取り組む」ことの方が、心の安定につながります。

特に症状が強いときは、婦人科での相談もおすすめです。症状の程度に応じて、漢方やホルモン療法など、あなたに合ったアプローチが見つかるかもしれません。

POINT

ホットフラッシュの期間は人それぞれ。長引いても慌てず、まずは自分に合う対策を少しずつ始めましょう。

日常生活の中で更年期のホットフラッシュを対策

暑さがつらいときの服装・持ち物の工夫

ホットフラッシュによる急な暑さや発汗には、服装と持ち物の工夫がとても効果的です。更年期のホットフラッシュ対策としてまず意識したいのは「体温調節しやすいレイヤードスタイル」。

例えば、通気性の良いリネンやコットン素材のトップスに、脱ぎ着しやすいカーディガンやシャツを羽織るのがおすすめ。また、冷房の効いた室内と外の気温差に対応するためにも、常に1枚羽織れるアイテムをバッグに入れておくと安心です。

汗をかいた後の不快感を軽減するため、吸湿速乾素材のインナーを選ぶのも大切なポイント。さらに、扇子やハンディファン、制汗シートなども持ち歩くことで、いざという時の“ほてり対策”になります。

POINT

更年期のホットフラッシュには「重ね着」と「携帯グッズ」で賢く温度調整。ちょっとの工夫で毎日をもっと快適に。

▶更年期に太る理由を徹底解説|体型変化の対策で痩せる の記事はコチラ

寝汗・のぼせ対策におすすめの習慣

夜中に何度も目が覚めるほどの寝汗やのぼせは、更年期女性の大きな悩みのひとつ。これを少しでも和らげるためには、就寝環境と生活習慣の見直しがカギになります。

まず、寝具選びはとても重要です。通気性や吸湿性に優れたリネンやガーゼ素材のシーツ・パジャマに変えるだけで、蒸れやすさがぐっと軽減されます。また、エアコンをタイマー設定で使ったり、保冷剤入りのピローを活用するのも効果的。

さらに、就寝前の入浴で体を芯から温めておくことで、血流がよくなり、寝入りばなのホットフラッシュが和らぐこともあります。ぬるめのお湯でゆったり入浴し、心も体もリラックスする時間を持ちましょう。

POINT

寝汗やのぼせには、素材と温度のバランスが重要。眠る前の“整える習慣”で心地よい夜を手に入れましょう。

▶更年期が原因で女性の免疫力が低下する?アップさせて風邪や病気対策! の記事はコチラ

食べもの・飲みものの見直しで変わること

更年期のホットフラッシュを食べ物でサポートすることも、穏やかに症状を和らげる方法のひとつです。特に意識したいのは「体を温める・冷やしすぎない・ホルモンバランスに働きかける」食材選び。

イソフラボンを含む大豆製品(納豆・豆腐・豆乳など)は、女性ホルモンに似た働きをすることで知られています。また、血行を良くするショウガや根菜類も冷えを防ぎ、ホットフラッシュの頻度を和らげる効果が期待できます。

逆に、カフェインやアルコール、辛いものなどは体を一時的に熱くしやすいため、摂りすぎに注意が必要。バランスよく食べて、体内からも優しく整えていきましょう。

| おすすめ食品 | 作用 |

|---|---|

| 納豆・豆腐・豆乳 | イソフラボンでホルモンバランスをサポート |

| ショウガ・ごぼう | 血行促進・体を温める |

| ハーブティー(カモミールなど) | リラックス・自律神経を整える |

POINT

「食べ方ひとつで、体も気持ちも変わる」。毎日の食べ物を見直すことが、ホットフラッシュ対策の第一歩に。

ホットフラッシュに効くツボとは?

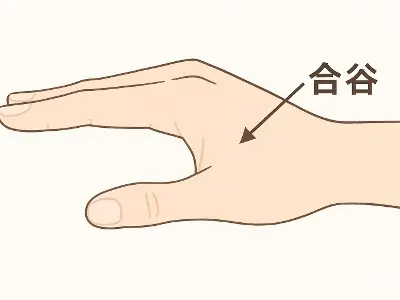

東洋医学の視点からも、更年期のホットフラッシュ対策として“ツボ押し”は注目されています。毎日のスキマ時間に取り入れられる、手軽でナチュラルなセルフケアとしておすすめです。

代表的なツボには、「合谷(ごうこく)」があります。手の親指と人差し指の骨が交差する部分にあり、全身の血流を促して自律神経を整える作用があるとされています。また、「三陰交(さんいんこう)」という足の内側くるぶしから指4本分上のツボも、婦人科系の不調に効果があると言われています。

ツボを押す際は、リラックスした状態で深呼吸をしながら、5秒程度じんわりと力をかけるのがコツ。テレビを見ながら、入浴しながらなど、気負わず続けることが大切です。

POINT

ツボ押しは“自分でできる小さな治療”。気づいたときにサッと押すだけでも、ホットフラッシュの緩和に役立ちます。

更年期のホットフラッシュ対策をもっと前向きに考えるために

ホットフラッシュにおすすめの漢方と注意点

更年期のホットフラッシュに悩む多くの女性に、漢方薬がやさしい味方となることがあります。漢方では、ホットフラッシュのような「のぼせ」「発汗」「不眠」などの症状は、体内の「気・血・水」のバランスの乱れと捉え、それを整えることを目的とします。

特に有名なのが「加味逍遙散(かみしょうようさん)」で、ホルモンバランスの揺らぎによる情緒不安定や火照りに用いられています。他にも「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」や「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」など、体質や症状に合わせた処方が存在します。

ただし、漢方は体質によって合う・合わないがあるため、自己判断せず、漢方専門医や薬剤師に相談のうえで始めるのがベスト。市販薬も手軽ですが、症状が長引く場合は医療機関での相談をおすすめします。

POINT

漢方は“その人に合った処方”が鍵。自己判断は避け、信頼できるプロのアドバイスをもとに選びましょう。

▶漢方で肌荒れを改善へ|乾燥・かゆみ・ニキビ・むくみをケア の記事はコチラ

婦人科でできるホットフラッシュ対策

更年期のホットフラッシュが日常生活に支障をきたすほど辛い場合は、婦人科の受診を検討してみましょう。医師と相談することで、症状に応じた医学的アプローチを受けられます。

代表的な治療法には「ホルモン補充療法(HRT)」があります。これは、減少したエストロゲンを補い、ホットフラッシュや寝汗、イライラなどの更年期症状を軽減する方法です。HRTは効果が高い一方で、持病や体質によっては注意が必要なため、しっかりと診察を受けた上での判断が大切です。

また、漢方の処方やプラセンタ療法、自律神経を整えるカウンセリングなども行っているクリニックがあります。婦人科は「相談しにくい場所」と感じるかもしれませんが、実際には同じような悩みを抱える女性たちの力になってくれる場です。

POINT

婦人科は“体と心のサポート拠点”。我慢せず、気軽に相談して自分らしい対策を見つけましょう。

更年期のホットフラッシュ対策Q&A

ホットフラッシュに関する不安や疑問は尽きないもの。ここでは多くの女性が気になる質問をピックアップして、わかりやすくお答えします。

Q:ホットフラッシュが急にひどくなりました。これは異常ですか?

A:ホットフラッシュの症状は日によって波があります。急に強くなることもありますが、持続する場合や他の体調不良を伴う場合は、婦人科の受診をおすすめします。

Q:仕事中のホットフラッシュがつらいです。周囲にどう伝えればいいですか?

A:体調に関することなので、無理に伝える必要はありませんが、「暑さが苦手で…」など自然な言い回しで伝えると、理解を得やすくなります。服装や扇子などで自分を守る工夫も大切です。

Q:漢方を飲んでも効果が感じられません。やめたほうがいい?

A:漢方は体質に合っていないと効果が出にくいことがあります。自己判断でやめず、処方した医師や薬剤師に相談して、処方の見直しを検討してみてください。

Q:ホットフラッシュがあると運動はしないほうがいいですか?

A:適度な運動はむしろホットフラッシュの軽減につながります。無理のない範囲でウォーキングやストレッチなどを取り入れると、自律神経が整いやすくなります。

Q:ホットフラッシュが軽くなったら、もう対策はしなくていい?

A:症状が落ち着いても、自律神経やホルモンバランスの揺らぎはしばらく続くことがあります。体にやさしい生活習慣は引き続き意識していくと安心です。

ひとりで抱えがちな更年期のホットフラッシュの悩みも、少しずつ“言葉にすること”で軽くなります。気になることがあれば、医師や専門家に相談することをためらわず、あなたらしい毎日を大切にしてくださいね。